Web3改名潮:品牌重塑能否带来新生?

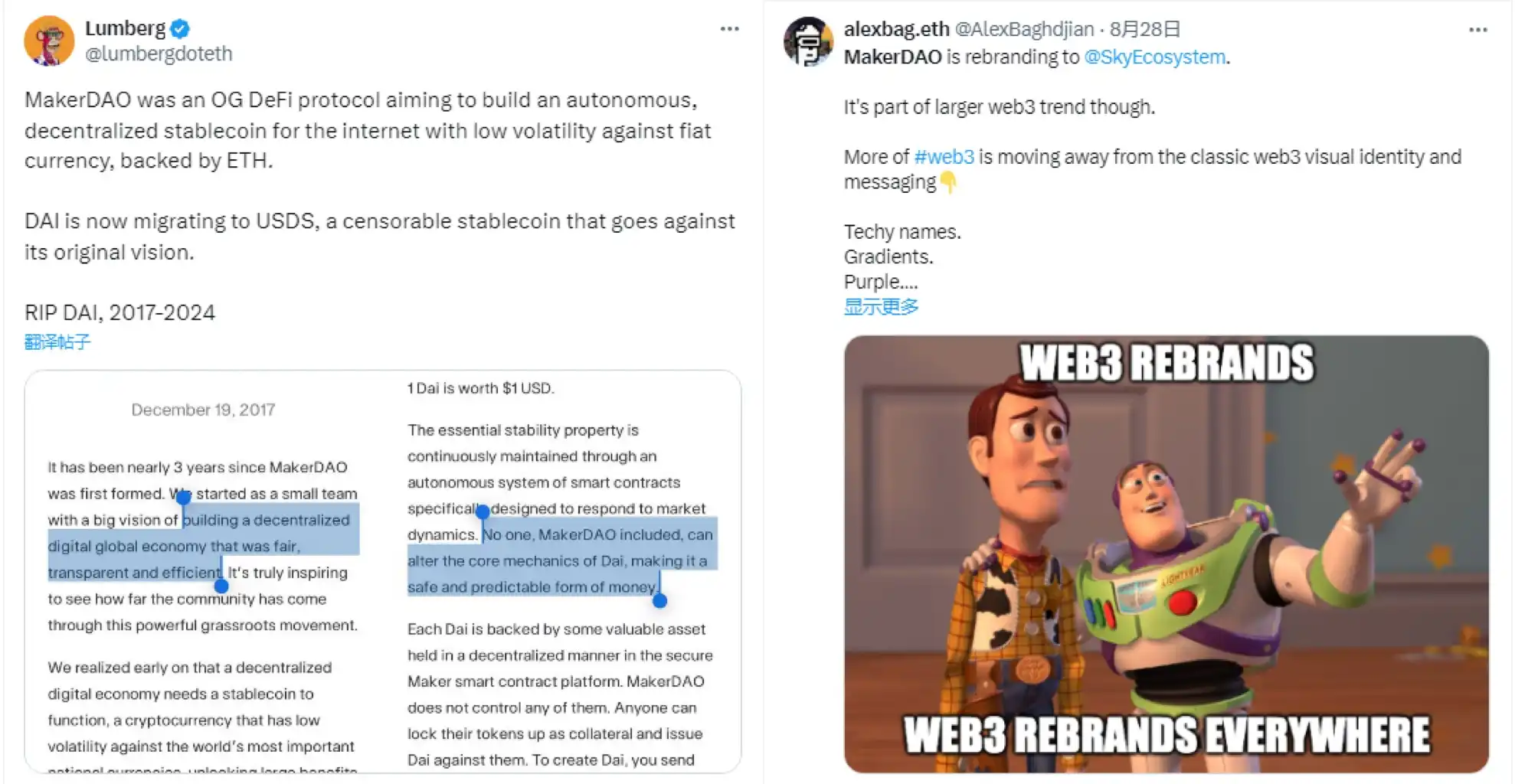

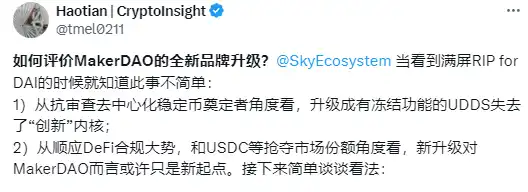

上周,MakerDAO 正式更名为 Sky Protocol,并将把自己的**和稳定币升级为 SKY 和 Sky Dollar(USDS)。此举引来不少老用户的「diss」,除了吐槽团队不专业、原 X(推特)账号没有妥善处理外,更多人认为新名字毫无特色,甚至失去了 Web3 的特点,更像一家 Web2 科技公司,不如 MakerDAO 令人印象深刻;还有 KOL 直言团队已经违背了去**化的愿景。

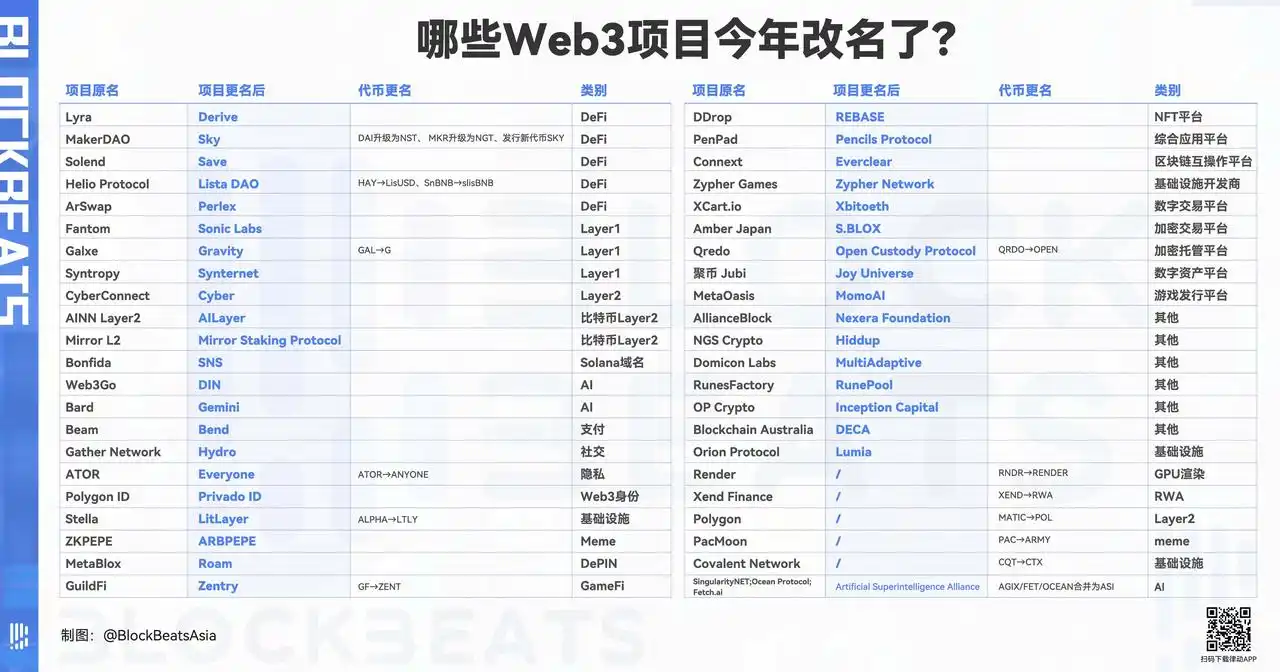

纵观加密周期更迭,项目更名、合并、或者**换名等操作屡见不鲜。据律动 BlockBeats 不**统计,仅今年以来涉及到协议、项目或者**名变更或合并的项目就多达 40 余个。除 MakerDAO 外,还有 Galxe(现更名 Gravity)、Helio Protocol(现Lista DAO)、Polygon(**名变为 POL)等知名协议和平台都进行了名称(或**)的变更。

为什么大家都痴迷于改名?

将视野扩展到整个行业,从律动上文整理出的表格分析可以看出,协议或项目改名的主要原因包括:资源和资金的重新整合、品牌定位更新以及重大技术升级。此外,改名还可能受到简化结构、重大人**动、缓解监管压力和差异化竞争等因素的影响。在市场环境不佳或项目遭冷遇时,改名也可能成为吸引市场注意力的一种策略。

以 MakerDAO 为例,加密研究员 Haotian 指出,对于这类 DeFi 老项目而言,存在绕不开的监管合规问题,除非偏安一隅,但凡有扩大市场规模之心就势必得迎合监管,本次更名也是其作出改变的**步。MakerDAO 的野心并不局限于链上做一个更去**化的稳定币,而更倾向于扩大自身业务范围和市场用户占有率。

诸如 Solend(现 Save)、Mirror L2(现 Mirror Staking Protocol)、Qredo(Open Custody Protocol)等项目,更名则是为了更好地反映自身的核心业务方向和技术专长,使得用户能够更直观地了解这些协议目前正在专注的领域。

Amber Japan(现 S.BLOX)、Fantom(现 Sonic Labs)则是涉及团队所属权变更、或者技术与品牌升级。

以 Fantom 为例,今年 8 月 2 日,Fantom 正式更名为 Sonic Labs。Sonic 是一条全新的 L1,可通过原生 L2 跨链至以太坊。同时,Sonic 增设了全新的 Sonic Foundation、Sonic Labs 以及全新的视觉形象。而 Fantom 创始人 Andre Cronje 作为 DeFi 领域的领军人物,此前也是 Fantom 基金会成员。但 2022 年他突然宣布暂时退出 DeFi 行业,导致市场对 Fantom 的信心急剧下降,FTM **的价格也因此暴跌。而本次更名也涉及人事的变动,Andre Cronje 成为 Sonic Labs 的**技术官 (CTO)。目前来看,Fantom 通过改名和组织架构调整,试图借此机会重新启动市场,并摆脱Multichain 事件的影响。然而,能否再次** DeFi 走向辉煌,还有待时间检验。

还有一些项目通过改名来变更和拓展赛道,提高项目发展想象力。以 Galxe(现 Gravity)为例,其从 Web3 **的任务平台转型为全链抽象设计的 Layer1 区块链。此前 Galxe 已有超 2500 万个用户地址,与超 6000 个项目方 / 社区合作,且已上线了 Binance、OKX 等主流交易平台。在变更为公链之后,原有用户很大程度将保留并跟随。目前 Gravity 的月活地址数也已经恢复到往期峰值水平。而在新公链的生态建设上,Gavity 可以依托多年项目经验和人脉关系,在基础的 DeFi 项目召集和寻求合作上会省去不少力气。

今年另一个备受瞩目的更名实践是 Fetch.ai(FET)、SingularityNET(AGIX)和 Ocean Protocol(OCEAN)的**合并案件。三家专攻 AI 的项目在今年 6 月宣布将建立一个去**化人工智能联盟,并将其** FET、AGIX、OCEAN 合并为 ASI,就是为了组建一个人工智能超级联盟,以推动人工智能技术的发展和应用。在 AI 叙事热潮的持续加持下,三个项目选择将自身资源和资金进行整合,聚力推动新的项目,也不失为一种突出重围的方式。

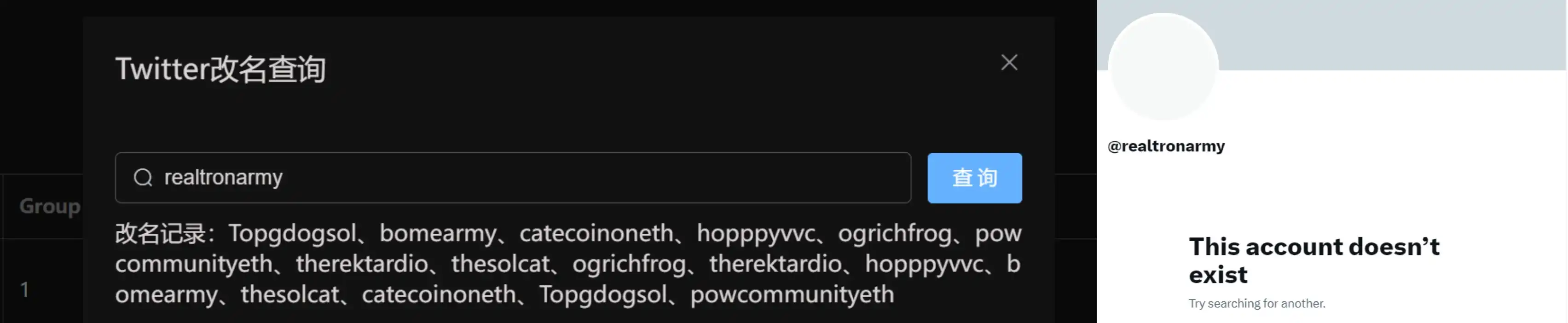

上述项目主要还是在追求于自身建设与提升品牌形象等正面效果反馈的前提下发起更名。但加密市场也不乏一些**项目通过不断更名来掩人耳目,多次骗取用户资金。例如项目 @realtronarmy。由于最近 meme 平台 sun.fun 走热,该项目试图通过「蹭热点」发布新币,骗取用户资金。不过立刻有眼尖的网友发现,该项目此前曾数次更名「换马甲」,通过发行新币来「割韭菜」。被揭露后,该项目推特号目前显示已被注销。

改名后「效果」如何?

更改品牌名称或是创建新的**符号,**就能够以新的价格曲线「重新开始」。

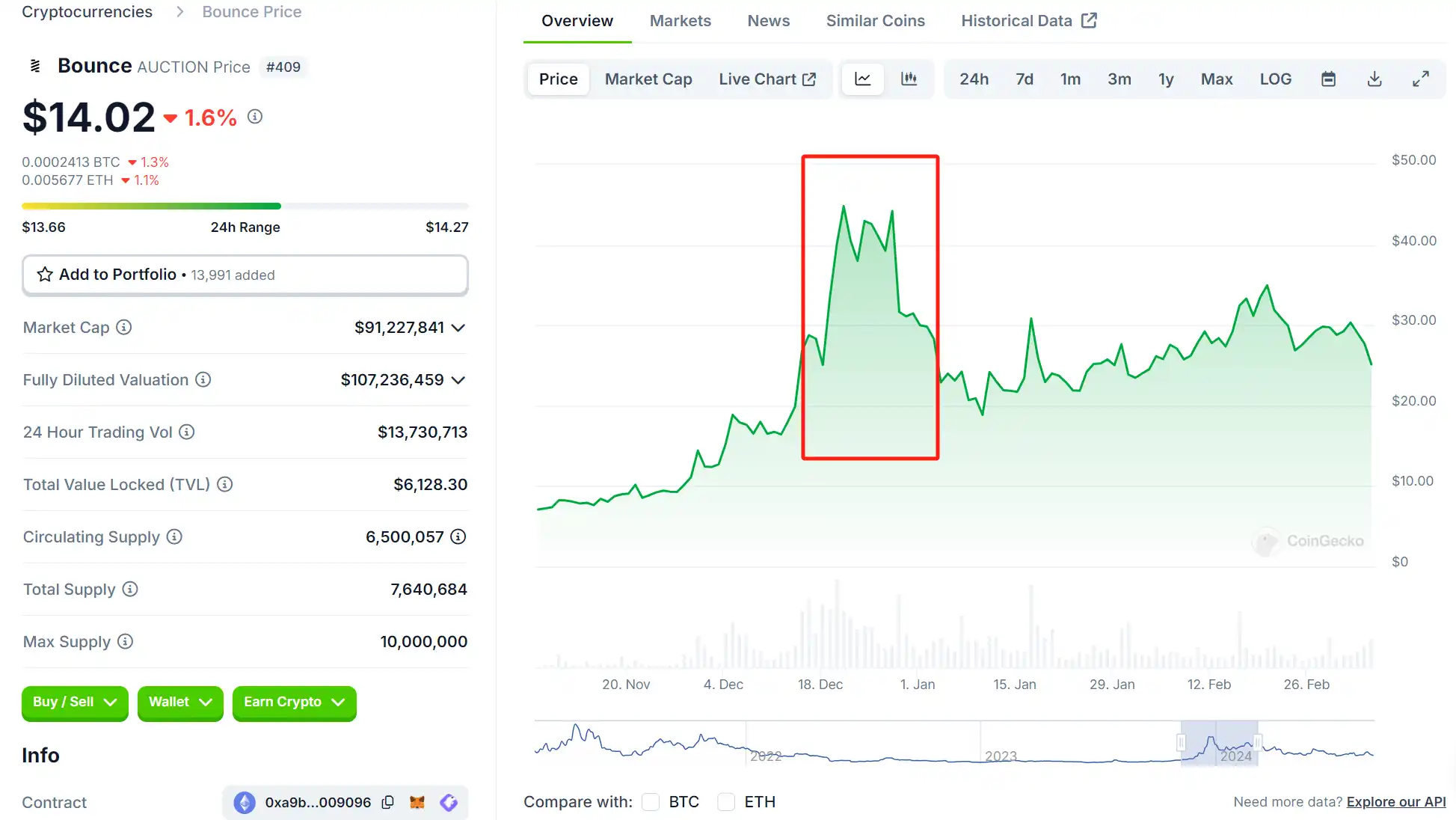

今年 3 月,曾有媒体对 15 个近一年品牌重塑后的**价格走势进行了盘点,发现在品牌重塑后**价格展现出较强走势,平均**涨幅近 243.5%。如去**化拍卖平台 Bounce Finance 在 2023 年 12 月,趁着比特币生态风头正劲之时,宣布品牌升级为 Bounce Brand,产品**向比特币生态倾斜,而其效果也是**显著,在改名后两周 AUCTION **涨幅达到 223%。不过「热点效应」更名带来的负作用,也随着比特币市场热度的褪去而浮现,改名带来的拉盘效应只维持了两周有余,币价就回落到改名前水平。

可见,改名并非意味着「改运」。短暂的市场热度之后,团队如何趁热打铁、抓紧机遇发展或发挥出自身优势才是可持续之道的关键。OKX 则是较为成功的案例之一。2022 年 1 月,OKEx 正式更名为 OKX,并设计了全新 Logo。品牌升级后的 OKX,紧随其后打出了一套组合拳:持续社媒宣传、海内外广告投放、知名赛事赞助等;产品业务线上,OKX Web3 钱包的推出火速抓住市场痛点,成为这次品牌升级的重要转折点之一,也使得其在极短时间内顺利将新品牌打入用户心中。

写在**

在当前的市场环境下,抛开组织架构变更和监管等客观因素,中小项目主动更名的行为已更多地演变为一种「宣传策略」。由于缺乏新的叙事,项目方难以形成有效的品牌造势策略。

自 2020 年的 DeFi Summer 和 2021 年的 NFT 之夏以来,市场已经很久没有出现能够达成广泛共识的主旋律叙事。比特币生态热潮仅持续了不到半年,而 Solana 上的 meme 崛起又不符合加密原教旨主义者和真 Builder 们的「实干」精神。市场上甚至有观点认为,比特币和 Solana 等新生态的叙事在**程度上也是在「重复」以太坊的老路。

在本轮周期中,多方博弈更加公开化。与前几轮周期中散户「无脑梭哈」的情况相比,现在的散户更加谨慎,牢牢把握筹码。面对这样的市场环境,项目方纷纷出奇招以抢占注意力,其中以更名为噱头的「品牌重塑」成为他们的杀手锏之一。然而,更名并不等于改命。要想在牛熊交替中成为「币圈常青树」,还需要拥有大量用户基础、好用且符合刚需的产品、真正的创新发现以及坚定的信仰和不懈的坚持。

**,大家如果想给项目起个好名字,也可以看看这篇文章作为参考:《读加密项目的起名艺术:成功的**步是先有个好名字?》。再附上「玄学」起名网站,希望对你们有所帮助 :)

https://www.panewslab.com/zh/articledetails/87ijlftv.html

https://www.theblockbeats.info/news/54801