全国首个腱鞘巨细胞瘤科普画展启幕:百幅画作让罕见被看见

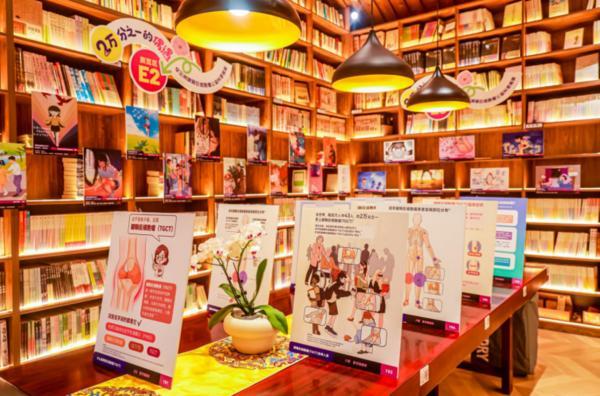

财经7月4日讯 罕见病科普正在突破传统科普框架的形式。7月4日,由**罕见病联盟、北京罕见病诊疗与保障学会、蔻德罕见病**、海南罕萌医学公益基金会、北京瑞洋博惠公益基金会联合主办,默克**医药健康等支持的****腱鞘巨细胞瘤(**CT公益科普画展在京举办。

世界卫生组织将罕见病定义为患病人数占总人口0.065%到0.1%之间的疾病,基于此,该次画展的主题被命名为“2万分之一的偶遇”。

“膝关节很疼,因为它我几乎无法走路”、“拖地对我来说,竟是一项极限运动”、“因为关节患病肿胀,就连遛狗这样的小事我都办不到”、“我的音乐梦想,因为手腕疼痛而黯淡”、“我的跳舞生涯,被脚踝肿瘤按下了暂停键”……画展现场,观众们被一幅幅画作吸引驻足,对**CT这种罕见病有了更加**和深刻的理解。

医学科普遇见艺术表达

由于发病率极低且确诊难、**难,罕见病已成为全世界共同面临的医学难题。近年来,我国不断增强罕见病防治与保障力度,出台了一系列政策文件,从支持罕见病**研发、推动多学科诊疗、提升公众认知等多个方面完善罕见病防治与保障体系。

**罕见病联盟执行理事长李林康表示,罕见病防治是一项复杂而系统的工程,需调动各方力量形成社会合力。本次活动除了集结医疗领域的创新力量之外,还从画作征集和活动形式设计上着力扩大社会参与面,致力于让更多人士加入这场知识与爱心的接力。

截止到目前,我国共有207种罕见病收入由**卫健委等多部门联合制定的《罕见病目录》。本次画展围绕的腱鞘巨细胞瘤(**CT已被列入**卫健委《第二批罕见病目录》。

“每一位患者的背后,都是一个需要被倾听的故事。”蔻德罕见病**创始人黄如方表示,“社会对腱鞘巨细胞瘤的认知仍旧存在巨大的空白,我们希望通过艺术的线条与笔触勾勒出患者的困境和疼痛,帮助大家意识到这一罕见肿瘤,其实离我们并不遥远。”

直面**CT

数据显示,我国每年新增**CT病例约6万例。 由于**CT症状多为非特异性,极易与其他疾病如腱鞘囊肿、骨关节炎等混淆。资料显示,大量患者由于发病初期的隐匿性以及缺乏疾病认知而延误就诊。此外,复发、难治更是腱鞘巨细胞瘤患者的 “隐痛”。

由于腱鞘巨细胞瘤生长在关节内部和周围,随着肿瘤体积的增大,可能会对临近神经、血管和肌腱形成压迫,引发受累区域的功能障碍。患者“肿包”的部位可能会出现麻木、疼痛、肿胀、关节受限、出血性关节积液、软骨退化和继发性骨关节炎等症状。

北京积水潭医院骨与软组织肿瘤诊疗研究**主任牛晓辉教授指出,目前**CT的主要的**手段还是手术。但有数据显示,手术**的总体复发率约为46.8%,中位复发时间约为12.9个月。尤其对于弥漫型腱鞘巨细胞瘤患者而言,更是面临复发与并发症的双重挑战。患者对于安全耐受、精准**的系统性**存在巨大、未被满足的临床需求。”

随着精准医疗时代的到来, CSF-1(集落**因子-1的异常过表达被认为是**CT的为关键致病驱动因素。基于这一病理特征,新的研究不断涌现,推动**从传统手术向“个体化”加速转型,为破解这一临床难题带来新的希望。

在六月刚刚过去的美国临床肿瘤学会(ASCO年会上,默克公布了全球临床Ⅲ期MANEUVER试验**部分详细阳性结果。该试验评估了由和誉医药研发的潜在同类**(best-in-class试验性****腱鞘巨细胞瘤(**CT患者的疗效。研究结果显示,该试验**在主要终点客观缓解率(ORR和所有次要终点均表现出具有统计学意义的改善,且**耐受性良好,未观察到胆汁淤积性肝毒性或毛发/皮肤色素减退不良反应。随着医学的进展,**CT患者迎来了更多的希望。

罕见病防治需共同携手

罕见病防治需要政府、医疗机构、企业、慈善组织以及社会各界携手,共同推进建设**特色的罕见病可持续发展生态体系。默克**医药健康董事总经理张巍表示,罕见病的诊疗涵盖了疾病认知、临床诊疗、药品供应、支付和患者管理等多个关键环节。

她进一步表示,作为全球公共健康的重要议题,罕见病是默克持续关注的方向。从加速**CT的创新疗法落地,到携手各方启动针对**CT患者的**度合作,默克正用实际行动诠释‘齐心为病患’的初心。

“罕见病的科普与诊疗,需要各方力量携手并肩作战,才能将一座座孤立的岛屿连接成希望的大陆。而每一次社会力量的汇聚,都是向着帮助更多患者重获健康迈出的坚实步伐,也是助力‘健康**2030’的应有之义。”